Plus je vois Le Procès, moins je comprends ce qu'il se passe dans ce film. Pourtant tout est vraiment clair, Monsieur K. (Anthony Perkins) parle parfaitement en anglais et les sous-titres traduisent parfaitement ce qu'il dit. Il n'utilise aucun mot compliqué, aucune expression désuète (là Orson Welles exprime encore une fois son extrême modernité), aucun dialogue n'est abscons en soi. Ses interlocuteurs nombreux pendant les presque deux heures que dure le film ne sont pas non plus difficiles à comprendre, en substance, ils sont toujours contre Monsieur K. Certes, je ne regarde pas Le Procès toutes les semaines (la dernière c'était à l'Institut Lumière en juin 2015) mais ça demeure une épreuve, la même que celle que vit Monsieur K.

Orson Welles prévient dans son prologue conçu par le procédé en épingles d'Alexandre Alexieff (une fable sur la Porte de la Loi) que tout cela est la « logique du rêve ou du cauchemar ». C'est évident dans le premier plan du film, un plan d'abord flou sur le visage d'Anthony Perkins. Il est allongé sur son lit, il dort. Il est dans un rêve, il se réveille, ouvre les yeux. La porte en face s'ouvre et le long calvaire commence. Alors c'est l'agencement des séquences qui crée ce chaos, cette suite ininterrompue de K qui va passer son temps debout dans une course poursuite contre lui-même à savoir, à apprendre, à comprendre ce qui lui arrive. K c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, spectateurs attentifs et impatients du Procès.

Comme dans La Soif du mal et d'une durée similaire, Le Procès se poursuit par un plan séquence. Mais pas n'importe où, dans la petite chambre de K. et si elle semble petite c'est que le plafond est bas, très bas. Il est tout juste au dessus des portes et Anthony Perkins frôle le plafond. Le plafond c'est le grand truc d'Orson Welles depuis Citizen Kane, avec les angles pour des plans toujours tarabiscotés et des mouvements d'appareil aériens. Le plan séquence comprend le dialogue de sourds entre K et l'inspecteur qui s'est incrusté chez lui, K sort de son lit en pyjama, puis se change en changeant de coin (ce qui autorise une variation du champ du vision), enfile son pantalon, donne son passeport à l'homme, met sa chemin, ouvre et ferme des portes, que des choses banales mais qui sont désaccordés de la réalité.

Perdre la voie de la réalité sert à perturber l’œil, donc les sens, aller vers l'absurde. C'est une méthode expérimentée dans Le Procès à grands traits et qui sera perfectionnée par Stanley Kubrick dans 2001 l'odyssée de l'espace ou Shining (à peu près le seul à appliquer la méthode Orson qui avait une grande admiration pour son jeune pair). Cette méthode consiste à varier les endroits où se rend K, passer sans raccord ni raison d'un immense lieu (la grande salle des dactylographes où le son est assourdissant, répétitif) avec des mouvements d'appareil amples à une pièce exiguë (le placard où les deux inspecteurs vont être punis à grands coups de ceinture) filmée à la caméra portée à l'épaule. Ce basculement est constant et intensif, K sort d'une église toute en rondeur puis rentre dans un immeuble parallélépipédique.

Le malaise est irrépressible autant pour son personnage principal (on ne peut pas parler de héros) comme le spectateur qui ne sait plus où l'on va, où on le pousse. La tension se développe dans cet effet de malaise, comme un tournis, un vertige incessant. Jamais dans aucun film le décorum n'aura eu une telle importance, plus encore que dans Citizen Kane. Orson Welles s'amuse toujours avec ses décors, presque rien dans La Dame de Shanghai et dans Macbeth, des cercles et des carrés dans Othello et une multitude de pièces fermées dans La Soif du mal. Dans les longues séquences qui se déroulent dans les bureaux de Hastler (Orson Welles), la caméra traîne pour tout filmer avec son lit à baldaquin, ses immenses tableaux et une pièce remplies de dossiers éparpillés où K roucoule avec la secrétaire Léni (Romy Schneider) en contraste avec les armoires alignées dans le « tribunal ».

Parlons des femmes qui peuplent de manière étrange le film, la première (Madeleine Robinson) est la propriétaire du logement de K, elle apparaît avec des bigoudis (c'est le matin), puis vient Mademoiselle Burstner (Jeanne Moreau) fille de la nuit qui protège ses talons hauts dans des housses transparentes, sa mère (Suzanne Flon), la concierge du tribunal (Elsa Martinelli), la jeune cousine de K (Naydra Shore) et cette Léni. C'est Romy Schneider qui est la plus présente dans le film, espiègle et secrète en même temps qui est probablement l'amante de son patron, l'imposant Hastler, l'avocat qui se comporte comme un enfant. K que l'on prenait pour un timide, un maladroit parvient à embrasser toutes les demoiselles, Jeanne, Elsa et Romy, elles succombent à son charme comme s'il prenait le pouvoir avant qu'elles ne partent pour ailleurs, pour d'autres hommes.

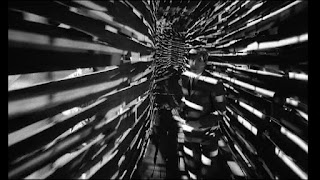

Certes Orson Welles magnifie ses jeunes actrices autant qu'il enlaidit les moins jeunes. En revanche, il rend terrifiantes les gamines en fin de film dans ce dédale de planches de bois où K se rend pour rencontrer le peintre officiel des avocats (les toiles immenses chez Hastler sont de lui). Les hommes sont souvent ronds, grassouillets, des flics qui viennent l'arrêter (par exemple Jess Hahn ou l'acteur de Mocky Jean-Claude Rémoleux), Orson Welles bien entendu, Akim Tamiroff en client séquestré chez son avocat et Michel Lonsdale en curé. Les anonymes sont décharnés (cette horde qui attendent la justice), hagards. K est dans plongé dans la folie, dans un cauchemar, sûrement pas un rêve, cela est une certitude, tout concorde. Avec Le Procès, Orson Welles organise l'un des films d'horreur le plus térébrant imaginable et le termine comme il commençait La Soif du mal, avec une explosion.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire