Puisque

Arte diffuse depuis quelques jours Cléo de 5 à 7, jetons un

petit coup d’œil aux aventures de Florence (Corinne Marchand)

alias Cléo, jeune chanteuse en herbe qui a sorti trois 45 tours.

C'est à la toute fin qu'on découvre son vrai prénom, elle le

révèle à un jeune homme rencontré dans le parc Montsouris, un

garçon à la voix douce (Antoine Bourseiller), la chemise ouverte en

cette fin de journée d'été, le jeune homme met ensuite son

uniforme, c'est un appelé, le soldat doit partir en Algérie le

soir-même.

La

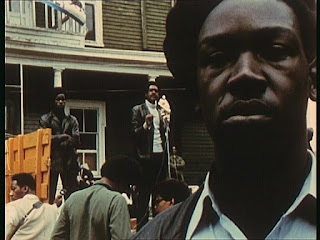

guerre d'Algérie, quand Agnès Varda tourne son deuxième

long-métrage, n'est pas un sujet abordé par le cinéma français.

Loin de là, censure oblige (Le Petit soldat). Pourtant le

conflit est évoqué deux fois dans le film. En début de parcours,

Cléo et Angèle (Dominique Davray, l'actrice jouait Madame Mado la

proxénète des Tontons flingueurs), la dame à tout faire,

une sorte de surveillante générale bienveillante mais consciente

des petits caprices de sa vedette en devenir, sont dans un taxi

(caméra subjective pendant le trajet) et la chauffeuse du taxi a mis

la radio.

Ce

sont les infos, le journal radio qui informent de la guerre en

Algérie tellement loin des préoccupations de Cléo que la caméra

va suivre pendant ces presque deux heures. Deux heures de sa vie de

la visite chez la voyante jusqu'à l'hôpital, soit de la

superstition à la science. Mais c'est la voyante, attentive à son

angoisse, la regardant droit dans les yeux, bien plus que le médecin

qui fonce dans sa voiture décapotable, qui s'intéresse au destin de

Cléo, à ce cancer qui va semble-t-il la ronger. La préoccupation

majeure de Cléo est cette maladie et cela occupe tout son esprit.

L'idée

du film est que la jeune femme se sent seule même accompagnée.

Passé le prologue (la seule séquence en couleurs du film), Cléo va

d'un lieu à un autre, toujours accompagnée. Avec son ange gardien

la bien nommée Angèle. Elle achète un chapeau et badine dans la

boutique. C'est une multiplication de miroirs dans un élan

narcissique qui rappelle à Cléo le trouble dont elle souffre. Puis

chez elle, un logement totalement irréel sorte de cage dorée au lit

à baldaquin, où elle fait de la balançoire. On pense à la chambre

de Peau d'âne.

Elle

reçoit la visite de son musicien (Michel Legrand) et de son parolier

(Serge Korber) qui improvisent au piano. Cléo chante une chanson

triste « seule, laide et livide », clame Cléo regard

caméra à qui veut l'entendre. Elle jette sa belle perruque blonde

et revêt une robe noire. Comme la profusion de miroirs, ce sont les

regards caméra qui scandent la plupart des scènes du film. Il se

dégage une mélancolie qui va s'estomper au fur et à mesure que la

journée se termine, et c'est quand elle se promène avec Dorothée,

son amie modèle, que sa situation change quand Dorothée brise son

miroir.

Beau

moment, lors de la visite au cinéma où le fiancé de Dorothée

projette ce fameux court-métrage avec Jean-Luc Godard et Anna Karina

et plein d'autres amis d'Agnès Varda. Ce que je trouve aussi très

beau ce sont ces longues déambulations artères de Paris, les

publicités, les enseignes et les trognes. C'est un puissant objet

documentaire qui se projette sous les yeux des spectateurs, le tout

découpé en chapitres. On découvre, on se rappelle, on aperçoit ce

Paris de 1961, voilà aussi où gît la beauté du film. Comme je

l'écrivais vendredi, Agnès Varda n'est jamais meilleure que dans sa

veine naturaliste et documentaire.