Découvert grâce à Didier Roth-Bettoni qui cherche inlassablement tout ce qui peut augmenter son livre somme sur l'homosexualité au cinéma (pour une éventuelle sortie en 2021), Um clássico, dois em casa, nenhum jôgo fora, court-métrage fauché d'un jeune étudiant en cinéma brésilien a été tourné, avec les moyens du bord (caméra 16 mm, noir et blanc, son non direct) en pleine dictature militaire. A l'époque – comme maintenant d'ailleurs – les gouvernants brésiliens ne rigolaient avec les images des amours homosexuelles, alors Djamal Limongi Batista est à la fois très direct et s'amuse de l'interdit.

Le direct est le corps de son jeune acteur, Eduardo Nogueira étoile filante du cinéma brésilien, que le cinéaste se plaît à filmer le plus nu possible (le maximum est le slip comme simple vêtement dans les premières secondes). En fond sonore, un match de foot, la vraie religion brésilienne (ce qui évoque le um clássico du titre, à traduire par « match de foot classique »). Un autre jeune homme finit de s'habiller, une fois sa cravate mise, il sort et laisse Antonio seul dans son lit. La chambre est décorée de photos de femmes (chanteuses, actrices, je ne le sais pas). Le jeune cravaté descend et prend le petit déjeuner avec la famille.

C'est ensuite au tour d'Antonio d'aller dans la cuisine, il apparaît derrière une porte, dans l'obscurité, tel un Nosferatu. Sa mère lui sert le café, le père – un bon costaud au visage rustre – est déjà parti, la sœur passe le balai. La maman cajole son fiston qui part en ville (le film est tourné à São Paulo). La caméra se balade dans les rues de la ville, notamment une rue très passante, les visages sont scrutés (parfois les passants sont étonnés) tandis qu'au milieu Antonio semble perdu à lui-même, il ne reconnaît à peine le jeune homme avec qui il a pourtant passé la nuit. Antonio continue son chemin dans un immeuble en construction.

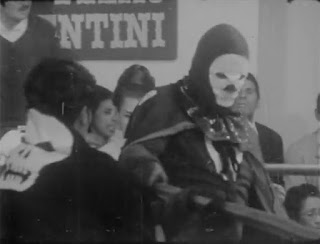

Des effets de modernité abondent dans le court-métrage, des regards caméra, des faux raccords abondent (toujours pour marquer la confusion d'Antonio), un hommage important à Jean-Luc Godard (des affiches publicitaires qu'observe Antonio), un plan en « positif », avec une idée politique, celle du faux qui envahi son espace, toutes ces gens qui sourient alors que la dictature les soumet, peu importe, ils vivent librement, un match de catch et la publicité donc comme indices du faux, de le consommation facile, du spectacle permanent pour oublier la vie quotidienne. Antonio tente de participer à ce simulacre de vie, en vain.

Cela se poursuit avec la main d'Antonio qui manipule un appareil de projection. Là encore l'idée de Godard de la vérité du cinéma. La toile de cinéma est un drap tendu par un jeune amant rencontré par hasard et séduit immédiatement (beau panoramique en regard caméra). Le drap cachait sa nudité, il sert à s'affirmer. Les dernières minutes du film sont les plus sensuelles, le cinéaste poursuit son idée de filmer deux corps avec force évocation, certes les corps sont nus mais ce sont les mains qui simulent l'acte sexuel. Les dernières secondes évoquent Pier Paolo Pasolini, comme pour Godard, il n'est pas certain que ce jeune cinéaste de 18 ans avait vu leurs films mais c'est probable.